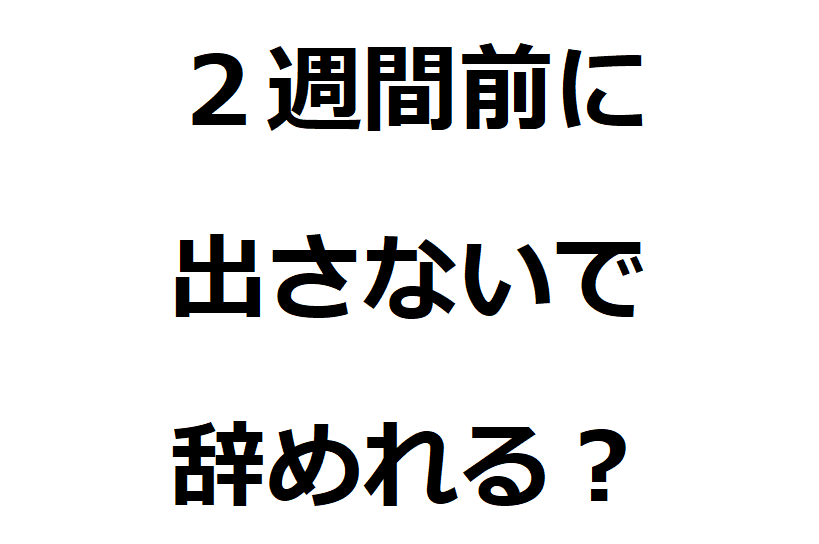

正社員など定年まで勤務することが前提となるいわゆる終身雇用として雇用される労働者は通常、「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」として雇用契約が結ばれていますが、この「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が退職する場合、法律では退職日の2週間前までに退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示をすることが求められています。

【民法第627条1項】

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

つまり、正社員など「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が仕事を辞めたい場合には、退職を希望する2週間前までに口頭で「退職します」と告知するか、「退職届(退職願)」を書面で作成し提出することが求められるわけです。

たとえば、正社員など「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が6月30日までで退職したいと思う場合は、遅くとも6月16日までに「6月30日で退職します」と「口頭」で上司に告知するか、遅くとも6月16日までに「6月30日をもって退職します」と記載した「退職届(又は退職願)」を作成して上司に交付しなければならない、ということになります。

では、もし仮にその「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が「2週間」の猶予期間を置く余裕もないほど急な退職が必要になった場合、退職することはできないのでしょうか?

2週間の予告期間を置かなくても退職することはできる

このように、民法の627条1項では「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者の退職について、退職日から2週間前までの退職の意思表示を求めていますから、「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が退職する場合には、退職日の2週間前までに口頭または書面(退職届・退職願)で退職の意思表示をすることが必要になります。

もっとも、この「2週間前までに退職の意思表示をすること」は、「法律上の義務」というわけではありませんので、「2週間の予告期間」を置かなくても退職することは可能です。

なぜなら、民法627条は単に「雇用契約」における契約上の一般的な解釈を定めた法律にすぎず、それに従わなかったとしても「雇用契約違反」になるだけに過ぎないからです。

民法627条では「退職日の2週間前までに退職の意思表示をすること」が求められていますが、その規定はあくまでも「雇用契約」という契約上の義務として労働者に課せられているだけにすぎません。

その「2週間の予告期間」を労働者が守らなかったとしても「雇用契約違反」という「契約の相手方(雇い主)」に対する責任が生じるだけであって「法律違反」として「無効」と判断されるわけではないです。

ですから、仮に「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が「2週間」の予告期間を置かずに退職の意思表示をしたとしても、その退職の意思表示は「法律上有効」に成立することになりますので、2週間の予告期間を置かなくても退職することは自由ということになります。

たとえば先ほどの例でいうと、正社員など「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が6月30日までで退職したいと思う場合は、遅くとも6月16日までに「6月30日で退職します」と「口頭」で上司に告知するか、遅くとも6月16日までに「6月30日をもって退職します」と記載した「退職届(又は退職願)」を作成して上司に交付しなければならないといえますが、この場合に労働者が6月30日まで退職の意思表示を一切せずに6月30日が到来してからいきなり「今日で会社を辞めます!」と告知したとしても、その退職の意思表示は有効に成立しますので「2週間の予告期間を置かなくても」退職すること自体は可能ということになるわけです。

ただし、2週間の期間を置かない場合は損害賠償される可能性がある

このように、民法627条1項では「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者に「2週間の予告期間を置いて退職の意思表示をすること」と求めていますので、「退職を希望する日から2週間前まで」に退職の意思表示をすることが求められますが、それはあくまでも「雇用契約上の義務」にすぎず「法律上の義務」ではありませんので、「2週間の予告期間」を置かずに退職することもできないわけではありません。

もっとも、「2週間の予告期間」を置かずに退職する場合は「雇用契約違反」になることは避けられませんから、雇用契約の債務不履行として415条の債務不履行に基づく損害賠償責任は生じることになります。

【民法第415条】

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

先ほども説明したように「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が退職する場合には「退職日の2週間前までに退職の意思表示をすること」が雇用契約上の義務とされていますので、それに違反して「退職日の2週間前までに退職の意思表示をしない」場合には、雇用契約違反ということになり、この民法415条に従って、会社から損害賠償請求されることもありうるということになるわけです。

もっとも、2週間の予告期間を置かなかったからと言ってすべての場合に会社から損害賠償請求を受けてしまうということではありません。

会社が民法415条に基づいて退職した労働者に損害賠償請求できるのは、その「2週間の予告期間を置かずに退職したこと」と「それによって会社に発生した損害」の間に因果関係があることを立証しなければならないからです。

415条で損害賠償請求できるのはあくまでもその債務不履行と因果関係のある損害に限られますから、退職した労働者が「2週間の予告期間をおかなかったこと」によって会社に具体的な損害が発生していない場合には、その「2週間の予告期間を置かなかったこと」が契約違反になるとしても会社は労働者に損害賠償請求することはできないわけです。

ですから、「2週間の予告期間を置かずに」退職の意思表示をしようとする場合、会社から損害賠償請求される可能性も考えたうえでその意思表示をするかしないか考えなければなりませんが、必ずしも会社から損害賠償請求されるものでもないということがいえます。

2週間の予告期間を置かない場合でも会社はその退職を拒否できない

以上で説明したように、民法627条1項では「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者に「2週間の予告期間を置いて退職の意思表示をすること」を求めていますが、それはあくまでも雇用契約における義務にすぎませんので、雇用契約に違反することを承知の上で損害賠償請求されても構わないというのであれば退職日の2週間前までに退職の意思表示をしなくても退職すること自体は可能といえます。

この場合、その「2週間の予告期間を置かずに」退職する労働者の退職を使用者(雇い主)が拒否できるか、という点が問題となりますが、会社がその労働者の退職を拒否することはできません。

なぜなら、もし会社が「2週間の予告期間を置かずに」退職を申し出た労働者に対して「民法627条1項に従って2週間の予告期間を置いていな退職の意思表示は認めない!」と主張してその退職を拒否してしまった場合、その退職を拒否すること自体が労働基準法5条で定められた「強制労働の禁止」の規定に違反することになるからです。

【労働基準法第5条】

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

先ほど説明したように、民法627条1項では「2週間の予告期間を置いて退職の意思表示を行うこと」が定められていますので、それに反して「2週間の予告期間を置かずに」退職した場合は、その労働者は雇用契約に違反して一方的に退職したことになります。

しかし、その場合であっても「強制労働の禁止(労働基準法5条)」の規定は憲法18条の「奴隷的拘束の禁止」の要請上、無条件に保障されなければなりませんから、そのような雇用契約に違反する労働者の退職が行われた場合であっても、使用者(雇い主)はその労働者の退職を拒否して就労を強制することが認められないのです。

【日本国憲法第18条】

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

もちろん、先ほど説明したように、民法627条の要件を満たさないで退職した労働者は、その退職によって使用者(雇い主)に損害が発生した場合には雇用契約に違反して退職したものとして民事上の債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償債務を負担しなければなりません。

しかし、雇用契約は労働者の身体を一定期間、使用者(雇い主)の下に提供し、雇い主の指揮命令下で拘束されることを意味しますので、「奴隷的拘束の禁止」を保障した憲法18条の要請上、退職を希望する労働者の身体の自由は保障されなければなりませんから、そのような損害賠償責任を負担することは別にして、労働者の「退職の自由」を制限することはできないと考えられているのです。

ですから、例えば先ほどの例で「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が「6月30日をもって退職します」と記載された退職届(退職願)を提出する場合に、本来は6月16日までに提出しなければならないところを退職希望日当日の6月30日に上司に提出した場合であっても、使用者(雇い主)はその退職の意思表示を拒否することはできないということになります。

このような場合、使用者(雇い主)はその労働者が退職したことによって損害が発生した場合にその損害について債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償請求をすることはできますが、その労働者の退職の効果を否定して就労を強制させることはできないという結論になるのです。

退職日の2週間前に退職届・退職願を出さなかったことを理由に退職を拒否された場合の対処法

以上で説明したように、正社員など「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者は民法627条1項で「退職希望日の2週間前までに退職の意思表示をすること」が求められますが、それはあくまでも雇用契約上の義務にすぎませんので、「雇用契約に違反しても構わない」というのであれば労働者は「2週間の予告期間を置かなくても」退職することは可能です。

そしてこの場合、使用者(雇い主)は雇用契約違反を理由に損害賠償請求することはできますが、民法627条1項に違反することを理由に労働者の退職を拒否することはできませんし、仮にその退職の効果を否定して就労を強制するような場合には、「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に違反するものとして使用者(雇い主)側が法律違反としての責任を追及されるということになります。

もっとも、全ての会社や役職者(上司)がこのような法律上の解釈を理解しているとは限りませんので(※本来は理解しておくべきですが)、労働者が雇用契約違反を承知のうえで「2週間の予告期間を置かずに」退職の意思表示を行った場合において、会社からその退職を拒否されてしまった場合の具体的な対処法が問題となります。

(1)通知書を送付して「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に違反することを説明する

正社員など「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者が民法627条1項で求められる「退職希望日の2週間前までの退職の意思表示」を守らずに退職の意思表示を行った場合において、会社がその退職の効果を否定して就労を求める場合には、その退職の効果を否定して就労を求めること自体が労働基準法5条に規定された「強制労働の禁止」に違反することを指摘する通知書等を作成して会社に送付してみるのも一つの解決方法として有効に機能すると思います。

先ほども説明したように、「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働く労働者がたとえ民法627条1項に反して「2週間の予告期間を置かずに」退職の意思表示を行った場合であっても、使用者(雇い主)は民法415条に基づいて損害賠償請求ができるにとどまり、その退職自体の効果を否定して就労を強制させることはできませんから、もし仮に会社がその退職を否定して就労を強制するという場合には、その会社は労働基準法5条違反ということになります。

この点、その会社が労働基準法5条に違反するということを口頭で説明し理解してもらうのでも構いませんが、後で裁判などになった場合には「会社に労働基準法5条に違反することを説明したのに就労を強制させられた」ということを客観的証拠を提示することで立証しなければならない場面もありますので、口頭で説明するよりも有体物として保存することができる「書面」の形で通知する方がよいということになるのです。

なお、この場合に会社に送付する通知書の文面は以下のようなもので差し支えないでしょう。

株式会社○○

代表取締役 ○○ ○○ 殿

強制労働の強要行為に関する即時中止申入書

私は、〇年6月30日、貴社に対し、同日付けをもって退職する旨記載した退職届を提出する方法によって退職の意思表示を行いました。

この退職の意思表示に対して貴社は、私が民法627条1項の規定に反して退職日の2週間前までに退職の意思表示をしなかったことを理由に、その退職の効果を否定し私の自宅に押し掛けるなどして貴社での就労を求め続けております。

しかしながら、かかる民法の規定は雇用契約における一般的な退職の意思表示の方法を定めた規定にすぎませんから、たとえその規定に反して2週間の予告期間を置かなかったとしても、その効果は雇用契約違反として民法415条の債務不履行責任を生じさせる余地があるにとどまり、退職の意思表示が貴社に有効に到達している事実がある以上、退職の効果は有効に成立しているものと解されます。

そうであれば、貴社が退職の効果を否定し就労を強制する行為は、有効に退職の効果が生じて就労義務が存在しない私に対して「退職の効果が生じていない」と事実を異なる説明をし労働者を精神的に追い詰める方法を用いて就労を強要するものであり、労働基準法5条で規定された「強制労働の禁止」に違反するものといえます。

したがって、貴社が私の退職の効果を否定し、私に対して就労を強要している現状は、労働基準法に違反する違法な行為と言えますから、直ちにかかる就労及び復職の強要行為を中止するよう、本状をもって申入れしたします。

なお、この申入書は、私が2週間の予告期間を置かずに退職の意思表示を行ったことによって貴社に民法415条の損害賠償責任が生じたことを認める趣旨のものではありませんので念のため申し添えます。←※注1

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

※なお、実際に送付する際は客観的証拠として保存しておくためコピーを取ったうえで、会社に送付されたという記録が残るよう普通郵便ではなく特定記録郵便などを利用するようにしてください。

※注1:後で会社側から民法415条の損害賠償責任を追及された場合にその責任を自認したと受け取られても困りますので、最後の「なお書き」の一文は入れておいた方がよいと思います。

2)労働基準監督署に労働基準法違反の申告をする

(1)の申入書等を送付しても会社が民法627条1項の規定に違反することを理由に退職の効果を認めず就労を強制するような場合は、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことも考えてよいかもしれません。

先ほども説明したように、使用者が労働者の退職を認めず強引に就労を強制するようなケースでは「強制労働の禁止」を規定した労働基準法5条に違反する余地がありますが、使用者が労働基準法に違反している場合には労働者は労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことが認められています(労働基準法104条1項)。

事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

この点、仮に労働者が労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行い、監督署が監督権限を行使して是正勧告や指導を行えば、会社がその違反状態を改めて就労の強要や復職の強制を止めることも期待できますので、監督署に違法行為の申告をするというのも解決手段の一つとして有効に機能するものと考えられます。

なお、その場合に労働基準監督署に提出する申告書の記載例は以下のようなもので差し支えないと思います。

労働基準法違反に関する申告書

(労働基準法第104条1項に基づく)

○年〇月〇日

○○ 労働基準監督署長 殿

申告者

郵便〒:***-****

住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室

氏 名:申告 太郎

電 話:080-****-****

違反者

郵便〒:***-****

所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号

名 称:株式会社○○

代表者:代表取締役 ○○ ○○

電 話:03-****-****

申告者と違反者の関係

入社日:〇年〇月〇日

契 約:期間の定めのない雇用契約

役 職:特になし

職 種:一般事務

労働基準法第104条1項に基づく申告

申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。

記

関係する労働基準法等の条項等

労働基準法5条

違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等

・申告者は〇年〇月〇日、同月〇日をもって退職する旨記載した退職届を提出する方法によって退職の意思表示を行ったが、違反者は、当該退職届の提出が民法627条1項の規定に反して2週間の予告期間を設けていなかったことを理由に、退職の効果を否定して、申告者の自宅に押し掛けるなど労働者を精神的に追い詰める方法を用いて就労を強要ないし復職を強制している。

添付書類等

・特になし。←注1

備考

特になし。

以上

※注1:会社が就労を強要していることを示す証拠(たとえば自宅に押し掛けてきた場合などの会話を録音したデータなど)があれば添付してください。

(3)その他の対処法

上記(1)(2)の方法を用いても解決しない場合は、労働局の紛争解決援助の申し立てを行ったり、労働委員会の主催する”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士や司法書士に相談して裁判所の裁判手続などを利用して解決する必要がありますが、それらの方法については以下のページを参考にしてください。